学生が自分の将来を考え、就職活動を始めるきっかけとなるインターンシップに注目が集まっています。学生にとって質の高いインターンシップになるように、2022年6月に新たに定義されるなど、大きな変化があったからです。

この記事では、実施内容の変化や学生の動向を含め、今後のインターンシップの特徴について解説します。

三省合意によって注目が高まるインターンシップ

在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した体験をおこなえるインターンシップは、社会に出る前に企業で仕事を体験できるため、学生が自分自身のキャリアを考えられる貴重な機会です。

そのインターンシップが、あらためて注目を集めています。

2022年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省によって改正された「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(三省合意)」が発表されました。

この三省合意によって、「学生にとって望ましいインターンシップのあり方」が見直され、学生のキャリア形成支援における産学協働の取組みを以下の4つの類型に示しました。

- タイプ1:オープン・カンパニー(業界・企業による説明会やイベント)

- タイプ2:キャリア教育(大学などの授業・講義や企業による教育プログラム)

- タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ(職場における実務体験)

- タイプ4:高度専門型インターンシップ(特に高度な専門性を要求される実務の職場体験)

参考:採用と大学教育の未来に関する産学協議会「産学で変えるこれからのインターンシップ」

参考:文部科学省「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(三省合意)」

従来のインターンシップでは「取得した学生情報を広報活動や採用選考活動に使用してはならない」とされていました。

しかし、インターンシップとして位置づけられる「タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ」と「タイプ4:高度専門型インターンシップ」に関しては、定められた情報開示要件を満たした場合、取得した学生の情報を採用活動開始以降から活用できるようになります。同時に、企業での実務体験が必須とされています。

インターンシップの定義の改正やタイプごとの違いなどについては、以下の記事に詳しく解説してあります。併せてご覧ください。

「インターンシップとは?種類と参加時期、メリットや今後の動向」を読む

今年のインターンシップ・仕事体験の特徴

三省合意を受けて、移行期間である2023年のインターンシップ・仕事体験にはどのような変化や特徴がみられるのでしょうか。ここではマイナビ2024、マイナビ2025のデータなどを比較しながら、説明します(データは6月末時点の情報)。

掲載社数・掲載コース数

| 掲載社数 | 受付中コース数 | |

|---|---|---|

| マイナビ2023 | 6,899社 | 11,523コース |

| マイナビ2024 | 8,427社 | 14,371コース |

| マイナビ2025 | 10,764社 | 19,513コース |

インターンシップ・仕事体験への掲載社数は、マイナビ2024の8,427社から、マイナビ2025では10,764社に増加しました。掲載コース数も、マイナビ2024では14,371コースでしたが、マイナビ2025では19,513コースに増えています。

新型コロナウイルス感染症が5類に移行して行動制限がなくなったため、各企業も早い段階から学生に対して自社への理解を深めてもらいたい姿勢が強まっていることがわかります。

同時に、採用活動でのエントリー数の不足から母集団の形成が厳しいと感じ、インターンシップ開催コース数を増やして多様な学生に興味を持ってもらいたいという意向もあると考えられます。

業種別

| 掲載社数が多い業種 | 掲載社数 | 対前年増加率 |

|---|---|---|

| 1 建設・設備関連 | 1,371社 | 119% |

| 2 商社 | 1,291社 | 134% |

| 3 ソフトウェア・情報処理・ネット関連 | 963社 | 134% |

| 4 機械 | 418社 | 124% |

| 5 住宅・インテリア | 411社 | 129% |

インターンシップ・仕事体験の掲載社数を業種別に見ると、昨年と比べ大半の業種で増加していました。

マイナビ2025で掲載社数が多かった業種は、建設・設備関連や商社、ソフトウェア・情報処理・ネット関連でした。

いずれも採用意欲の高さの表れだと考えられます。

一方で、前年からの増加率が大きかった業種は、ホテル・旅行、冠婚葬祭、専門・その他サービスでした。

| 増加率が大きい業種 | 対前年増加率 |

|---|---|

| 1 ホテル・旅行 | 189% |

| 2 冠婚葬祭 | 163% |

| 3 専門・その他サービス | 150% |

| 4 フィットネスクラブ・エステ・理美容 | 145% |

| 5 陸運・海運・物流 | 142% |

新型コロナウイルス感染症が拡大した影響を受け、一時期は採用活動を控えている企業も多かった業種です。

しかし5類に移行した現在では、個人消費が回復傾向にあります。特に国内・国外からの旅行客が急速に増加し、ホテルなどは人手が足りない状況が続いています。

そのため、需要の高まりに応じて採用意欲も高まっていると考えられるでしょう。

開催地域別

| 掲載コース数が多い地域(WEBを含む) | 開催コース数 | 対前年増加率 |

|---|---|---|

| 1 WEB | 7,531コース | 117% |

| 2 東京都 | 3,985コース | 144% |

| 3 大阪府 | 2,094コース | 140% |

| 4 愛知県 | 2,056コース | 141% |

| 5 神奈川県 | 1,215コース | 140% |

マイナビ2025に掲載されたインターンシップ・仕事体験の開催コース数のうち、開催地域別ではWEBがトップでしたが、対面開催に関しては、東京都や大阪府、愛知県、神奈川県といった主要都市圏が上位を占めました。

WEB開催は、7,531コースと群を抜く多さです。「遠方の学生でも参加してほしい」「参加に対するハードルを下げたい」など、学生が気軽に参加できるように企業側の配慮が考えられます。

一方で、対前年増加率を見ると、WEB以外の対面開催も回復しつつあることがわかります。

実際に企業側からは、「WEBでのインターンシップは限界がある」「職場環境に触れることで、学生も雰囲気を五感で感じられる」といった声も挙がっています。

また、地方都市での開催も増えています。

前年と比較して、北海道では148%、長野県では147%、島根県では145%と大幅な増加が見られました。

参考:株式会社マイナビ「マイナビ 2024年卒 企業新卒採用予定調査」

実施日数別

マイナビ2025に掲載されたインターンシップ・仕事体験の開催コース数のうち「実施日数別」で見てみると、上位3位は1日(ワンデー仕事体験)、2~3日、1週間程度となっています。

「対応できる人員がいない」「日数が増やせない」などの声もあり、従来どおりの1日型を開催する企業が多かったと考えられます。

ただ、1週間程度の開催が昨年比183%であり、対前年増加率としては最大でした。また、1ヵ月以上の開催も昨年比145%と伸びていました。

三省合意を受け、企業によっては開催コースを増やし、1日開催のほか5日以上のプログラムを設けていると考えられます。

将来に活かせるシゴト別

インターンシップ・仕事体験の開催コース数のうち、「将来に活かせるシゴト別」を見ると、技術・研究系や営業系、IT系が上位を占めました。

対前年比で増加したコースは、専門系が157%、教育・保育・公共サービス系が156%、事務・管理系が154%でした。

理系の学びが活かせる技術・研究系、文系の学びが活かせる営業系など、幅広い職種のインターンシップが開催されています。

開催時期別

インターンシップ・仕事体験の開催コース数を「開催時期別」で見ると、8月が16,651コースと最も多く、次いで9月の14,950コース、7月の9,180コースと続いています。また、増加率で見てみると昨年と比べ6月と7月がそれぞれ増加しています。

ここから、三省合意を受けて学生が参加しやすい夏休みの開催が集中する一方、早めに学生とコンタクトを取りたい企業が増えている傾向が見受けられます。

もちろん、各月で実施するコースもありますし、秋・冬インターンシップとして掲載情報が更新される可能性があります。

そのため、気になる企業があれば、まずはマイナビなどからエントリーして情報を受け取れる状態にしておくのがよいでしょう。

インターンシップにおける2025年卒の学生の動向

実際にインターンシップに参加する2025年3月卒業予定の学生は、どのような動きをしているのでしょうか。「2025年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(6月)」の結果から、傾向を紹介します。

参考・引用:マイナビキャリアリサーチLab「2025年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(6月)」

定義改正について認知し始めている

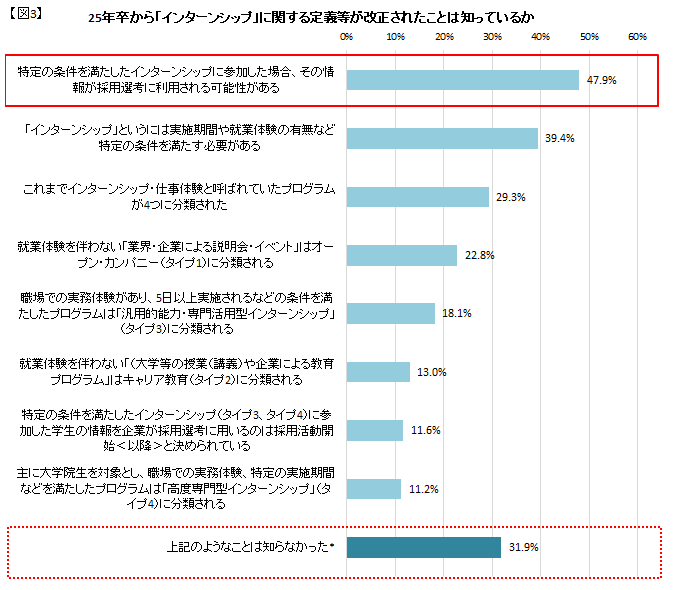

「インターンシップ」の定義が改正されたことについて、内容を提示したうえでどこまで改正内容を知っているか聞いたところ、「特定の条件を満たしたインターンシップに参加した場合、その情報が採用選考に利用される可能性がある」が47.9%と最も認知度が高い結果となりました。

次いで、「『インターンシップ』というには実施期間や就業体験の有無など特定の条件を満たす必要がある」が39.4%でした。

インターンシップが採用選考の結果に直接関係する可能性があるため、学生からの注目が集まっていると考えられます

一方で、内容についてはいずれも「知らない」と回答した学生が31.9%もいることから、三省合意の情報が、学生に浸透しきれていないといえます。

インターンシップの応募にあたり重視することが変化している

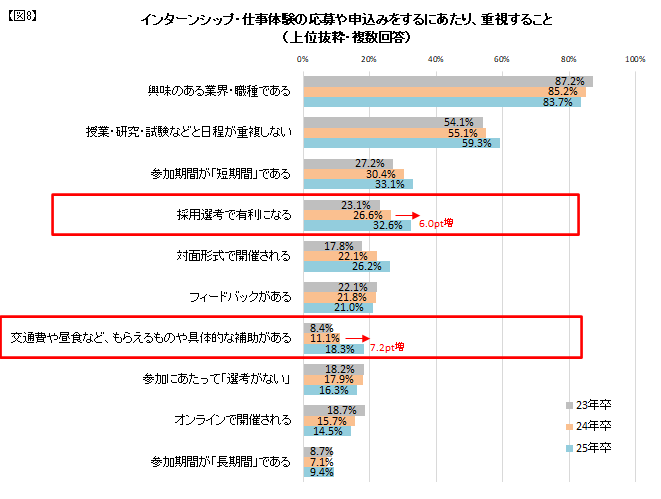

インターンシップ・仕事体験の応募や申し込みをするにあたり重視することとして挙げられたのは、「興味ある業界・職種である」の83.7%が最も多く、次いで「授業・研究・試験などと日程が重複しない」が59.3%、「参加期間が『短期間』である」が33.1%で続きました。

興味深いのは、「採用選考に有利になるか」を重視する学生が増えていることです。増加幅でみてみると「交通費や昼食など、もらえるものや具体的な補助がある」に次いで前年から6.0ポイント増えた32.6%となっています。

このように、学生は採用選考を重視してインターンシップに参加しようと考える傾向が強まっているようです。

実際、「インターンシップに参加した学生の情報を採用選考に利用するプログラムに参加したいと思うか」という問いに対して、「すぐにでも参加したい」が36.3%、「自信がついてから参加したい」が42.7%と、参加を前向きにとらえている回答が8割近くを占めています。

幅広い業界・業種を見てみたい学生が多い

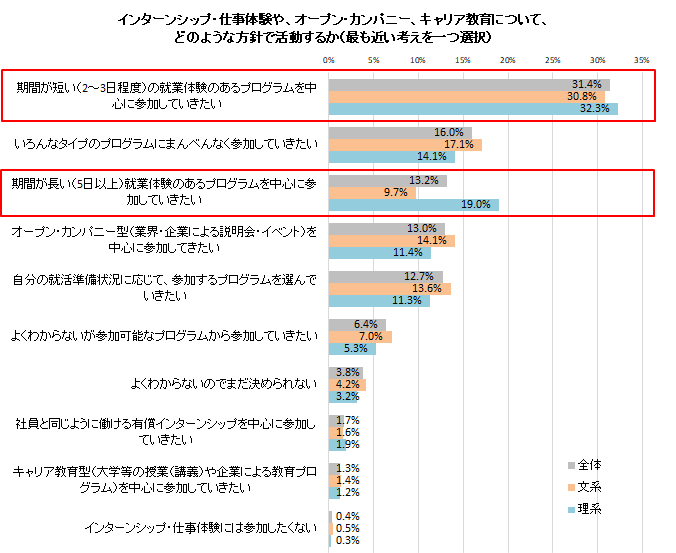

「インターンシップ・仕事体験などのキャリア形成活動全般に対して、今度どのような方針で活動していくか」という問いに対して、全体では「期間が短い(2~3日程度)の就業体験のあるプログラムを中心に参加していきたい」が最多となっています。次いで「いろんなタイプのプログラムにまんべんなく参加していきたい」、「期間が長い(5日以上)就業体験のあるプログラムを中心に参加していきたい」と続いています。

このことから、比較的短期間のプログラムに参加し、幅広い業界を見て体験したいと考えている学生が多いことがわかります。

一方で文系と理系を比較すると、文系の学生は短期間で幅広い業界を見たい人が多い傾向がありますが、理系の学生は「期間が長い(5日以上)就業体験のあるプログラムを中心に参加していきたい」の回答が文系よりも多くなっています。文系学生よりも現場で長い期間にわたるプログラムへの参加を希望する傾向にあるようです。

プログラム参加にかかる費用を気にしている

コロナ禍の影響でWEBでの実施が拡大傾向にあったインターンシップ・仕事体験でしたが、2024年卒向けでは徐々に対面での開催が回復しつつあり、2025年卒向けではさらに対面回帰の傾向が強まるでしょう。

対面開催になると、WEB開催では気にならなかった交通費や昼食代などの費用が発生します。

実際に「インターンシップ・仕事体験の応募にあたり、重視すること」の質問で、昨年と比べて最も増加幅の大きかったのは「交通費や昼食など、もらえるものや具体的な補助がある」でした。

このようにプログラム参加にあたり、交通費などの負担を少しでも減らしたい学生が増えていることがうかがえます。

「学生にとって有益なインターンシップ」とは?

インターンシップについては現在もさまざまな議論がなされていますが、本質として大切なのは「学生にとって有益な、質の高いインターンシップを増やし、継続していくこと」ではないでしょうか。

では、学生にとって有益な質の高いインターンシップのプログラムとは、どのような内容なのでしょうか。そのヒントとなるのが、2018年から始まった「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」です。

「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」とは、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取組を表彰する催しです。

本アワードで受賞されたプログラムは、いずれも質の高いプログラムとして学生から選ばれた内容であり、各プログラムを見ていくことで「質の高いインターンシップ」に求められる要素がわかります。

具体的には、以下のような要素が挙げられます。

- 企業と大学が強固に連携している(産学連携)

- 幅広い業務を経験でき、主体性を育む環境がある

- 企業内の協力社員が多く、学生が社員と日常的に交流できる

- 報告会・フィードバックなどの時間が十分に設けてある

- 企業だけでなく、地域経済圏全体を複合的に学べる

こうした質の高いプログラムを実施するためには、企業だけでなく学内におけるキャリアデザインプログラムの専門人材も不可欠です。

三省合意の背景や「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」で受賞した大学の事例などは以下の記事で詳しく紹介しています。併せてご覧ください。

「文部科学省|質の高いインターンシップが変わりゆく時代でも生き抜く力を育てる」を読む

「文部科学大臣賞|リアルの追求とチャレンジしたくなる土台づくりが重要|北九州市立大学 地域創生学群」を読む

「学生たちが「キャリア自律」の時代を歩んでいくために|多摩大学 初見准教授」を読む

「キャリアデザインプログラムアワード」について知る

今年度の状況をふまえキャリア・就職支援担当者はどう学生を支援する?

ここまで、三省合意によってインターンシップの実施内容にはどのような変化が生じたかや、学生側の動きを見てきました。

データからもわかるとおり、企業側も学生側も全体的な動きが早まっています。

ただし、学生のなかには「インターンシップに参加しないと就職できない」と思い込んでしまい焦っている学生もいれば、マイペースに就職活動に取り組んでいる学生もいます。

こうした状況をふまえ、キャリア・就職支援担当者はどのように学生を支援すればよいでしょうか。

まずは、学生に正しい情報と現状を伝え、落ち着いて考えてもらうことが大切です。例えば新しい4類型の違いを説明するほか、いつ、どのようなタイプのキャリア形成支援プログラムに参加するのが望ましいかを伝えていきましょう。

同時に、「インターンシップに参加しないからといって就職できないことはない」という説明も必要です。

インターンシップはあくまで就業体験であり、自分の就職活動や進路に役立てるための機会です。インターンシップに参加できなかったとしても、就職活動に不利になるわけではありません。

就職活動を見据えながらも、学生自身の将来の可能性を広げる活動の一環として、参加を促していきましょう。

まとめ

2022年6月の三省合意の改正により、インターンシップの定義が新しく変わり、あらためて注目されるようになりました。

学生のなかには、定義がどのように改正されたかを理解しながら複数のインターンシップ先を選んでいる一方で、内容すら知らない学生もいます。

キャリア・就職支援担当者は学生に対し、新たな定義の正しい情報提供と、落ち着いて活動できるようにするためのきめ細かいサポートをおこなう必要があるでしょう。

マイナビキャリアサポートでは、今後も変化する可能性の高いインターンシップ情報など、大学のキャリア・就職支援担当者の皆様に有益となる情報を発信しています。これからもご活用ください。

「マイナビキャリアサポート」は

キャリア支援・就職支援に関する総合情報サイトです

長い学生生活の出口で、学生たちを社会へと送り出す。その大きな役割と責務を担っている皆さまに寄り添い、活用いただける情報をお届けするため、2022年にサイトをリニューアルいたしました。

より良いキャリア支援・就職支援とは何か。答えのないその問いに対して、皆さまの学生支援のヒントとなるような情報をお届けして参ります。